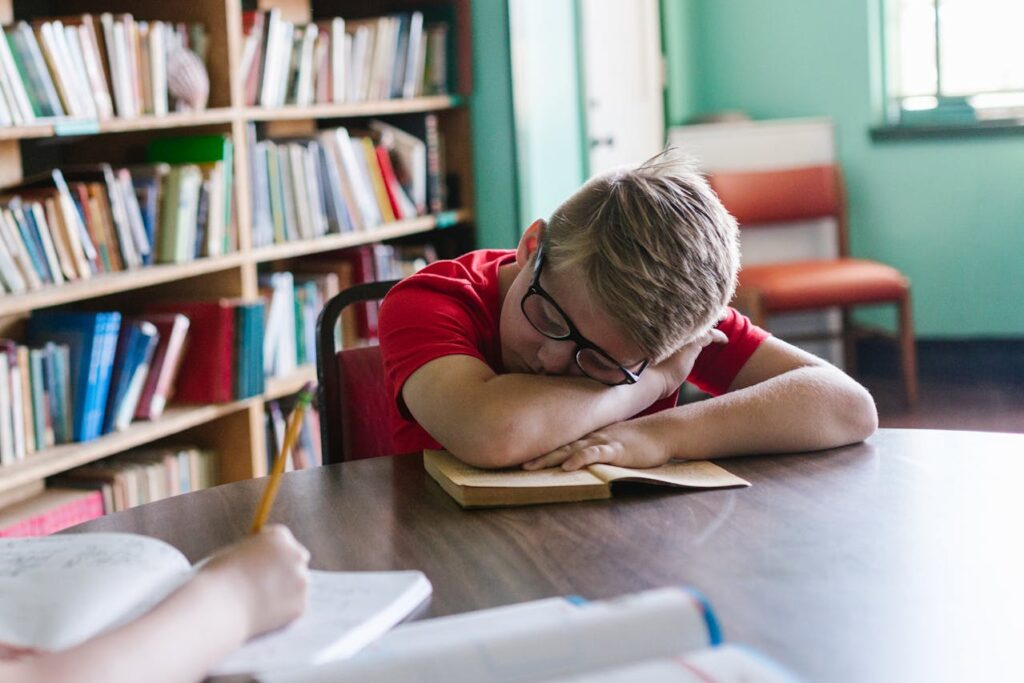

Underachievement ist so vielfältig wie die Hochbegabung selbst. Denn der Schlüssel zur Bewältigung eines Underachievements liegt in den besonderen Eigenschaften von Hochbegabung. Sehr gut begabte oder hochbegabte Kinder und Jugendliche können in ganz unterschiedlichen Phasen ihres Lebens zu Underachievern werden. Daher gebe ich dir heute 9 Tipps gegen Underachievement bei Hochbegabten in der Schule.

Meist ist das ein rein schulisches Phänomen. Während die Betroffenen in der Schule zu Minderleistern werden, blühen sie in ihrer Freizeit auf. Denn hier können sie ihren Neigungen nachgehen. Im Folgenden veranschauliche ich dir in vier Fallbeispielen, welche Auswirkungen ein Underachievement haben kann. Nicht immer ist offensichtlich, dass eine Hochbegabung als Ursache im Spiel ist.

Fallbeispiele: Vier Underachiever – vier Ursachen

Oft wird ein Underachievement erst in der Mittelstufe kritisch und kann zu einer Schulvermeidung oder sogar Schulverweigerung führen. Die Betroffenen können aber schon in der Grundschule deutliche Verhaltensmuster von Underachievern zeigen und auch hier schon mit psychosomatischen Beschwerden, wie Kopf- oder Bauchweh reagieren.

1. Fallbeispiel: Markus – hochbegabt, aber gelangweilt

Markus ist 13 Jahre und besucht die 7. Klasse eines Gymnasiums. Schon früh stellte er ungewöhnliche Fragen und begeisterte sich für technische Zusammenhänge. Bereits in der Grundschule verweigerte er die einfachsten Übungsaufgaben im Deutsch- und Matheunterricht. „Ich kann es schon, warum sollte ich es üben?“ war seine pragmatische Antwort, vor allem auch bei den Hausaufgaben.

Markus beteiligt sich heute kaum noch im Unterricht, wirkt unmotiviert und liefert in einigen Fächern nur das Nötigste. Lehrkräfte sehen einen Schüler, der „nicht will“ oder „bockt“. Tatsächlich fehlt ihm der Sinn im Unterricht und er hinterfragt immer wieder offensiv die Themen. Doch für ihn zufriedenstellende Antworten bleiben aus. Er hört stattdessen Begründungen, wie: „Weil es im Lehrplan steht“.

Auch die Unterrichtsmethoden nerven ihn. Der Fachunterricht reißt die Themen für ihn künstlich auseinander, obwohl er viele fachübergreifende Verknüpfungen erkennt. In einem Fach schauen sie sogar ständig Filme und lesen im Buch, anstelle miteinander zu diskutieren. Diskussionen darüber mit der Lehrerin führten ins Leere.

Einschätzung:

Markus fehlt in vielen Fächern die Sinnhaftigkeit auf die Frage: „Wofür brauche ich das?“ Niemand kann es ihm beantworten und er fühlt sich nicht ernst genommen. Also resigniert er und zieht sich immer mehr in seine Verweigerungshaltung zurück. Ihm fehlen die Herausforderung und die Motivation, Lerninhalte zu bearbeiten. Viel lieber würde er lösungsorientiert und selbstbestimmt den Themen auf den Grund gehen. Denn er ist kreativ und denkt oft um die Ecke. Hier und da überrascht er die Lehrkräfte mit außergewöhnlichen Lösungswegen.

Die Geschichte meines älteren Sohnes ist ganz ähnlich wie die von Markus - 2 Jahre Schulverweigerung inklusive. In meinem Buch "Hochbegabt gescheitert - und neue Türen öffnen sich" kannst du mehr über all die Herausforderungen, die wir bewältigen mussten, erfahren.

Bei Amazon - oder im Buchhandel erhältlich: ISBN 978-3982620169

2. Fallbeispiel: Jana – wenn Anpassung nicht mehr reicht

Jana ist 12 Jahre alt und besucht die 6. Klasse einer Realschule. Schon als Kind war sie neugierig, lernte schnell und beobachtete genau. In der Grundschule passte sie sich gut an, arbeitete still mit und fiel kaum auf. Aber ihre hohe Auffassungsgabe blieb unbemerkt. Sie hatte dazu Probleme, Anschluss zu den anderen Mädchen zu finden und fühlte sich nicht zugehörig.

Mit der Zeit ist Jana immer stiller geworden. Sie wirkt müde und desinteressiert. Es ist, als würde sie nur noch ihre „Zeit absitzen“. Der Unterricht ist für sie vorhersehbar und langweilig. Echte Denkanstöße fehlen. Ihre Gedanken sind oft schon beim nächsten Thema, während die Klasse noch beim Einstieg ist.

Früher konnte sie sich anpassen, heute möchte sie das einfach nicht mehr. Die innere Leere wird zu groß, gepaart mit dem Gefühl des Anders-Seins. Ihre Lehrkräfte nehmen sie jedoch als unauffällig wahr, als eine stille Schülerin mit schwacher mündlicher Mitarbeit. Nur in schriftlichen Arbeiten zeigt sie, was wirklich in ihr steckt.

Einschätzung:

Jana leidet, ohne dass jemand es sieht. Ihre Begabung bleibt verborgen, weil sie nicht laut ist oder den Mut hat, durch Fragen aufzufallen. Ihre Zurückgezogenheit wird nicht als Warnsignal erkannt. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit kam bisher niemand auf die Idee, mit ihr einen IQ-Test zu machen. Sie ist zu einer Einzelgängerin geworden, da ihr die Kommunikationsgrundlagen und gemeinsame Interessen mit den Mitschülern fehlen. Das wirkt sich negativ auf ihren Selbstwert aus.

Für mehr Selbstwertgefühl von Kindern: "Ein Baumhaus zum Träumen". Ich habe ein Buch für die perfekte Abendroutine für (hochsensible) Kinder mit Traumreisen geschrieben.

Vorlesebuch für Kinder ab 4 Jahren - bei Amazon.

Auch als Hörbuch hier erhältlich. (selbst von mir eingesprochen)

3. Fallbeispiel: Jonas – gefangen im eigenen Anspruch

Jonas ist 7 Jahre alt und geht in die 2. Klasse. Er denkt tief, stellt ungewöhnliche Fragen, was man ihm im Schulalltag nicht ansieht. Wenn die Klasse schreibt, sitzt Jonas oft da und starrt auf das leere Blatt. Er bringt kaum etwas zu Papier.

Was wie Trödeln wirkt, ist in Wahrheit ein lähmender Perfektionismus. Jonas hat hohe Ansprüche an sich selbst. Er möchte alles „richtig“ machen. Doch er scheitert daran, dass seine Gedanken schneller und komplexer sind, als er sie formulieren kann. Lieber schreibt er gar nichts, als etwas, das seinen Vorstellungen nicht entspricht.

Auch mündlich tut er sich schwer. Während andere Kinder schnell antworten, braucht Jonas Zeit, um seine Gedanken zu sortieren. Das wird oft als Unsicherheit oder Unwissen gewertet. Jonas spürt: Irgendetwas ist anders. Den anderen scheint Schule leichtzufallen, ihm nicht. Dieses Gefühl macht ihn traurig und einsam. Lehrkräfte halten ihn für langsam oder leistungsschwach. Dabei sieht nur niemand, wie viel in ihm steckt.

Einschätzung

Jonas fehlt eine Menge Geduld und Verständnis für seine Herausforderungen. Er befindet sich in einem inneren Konflikt zwischen schnellem Denken und der quälenden Gewissheit, dies nicht rausbringen zu können. Sei es ein Bild in Kunst, der Lösungsweg in Mathe oder ein Ratespiel in Deutsch. Schließlich sucht er immer nach der perfekten Antwort. Das ist frustrierend für ihn, denn die Schule hat ihren eigenen Zeitplan, den es einzuhalten gilt.

4. Fallbeispiel: Ada – hochbegabt, aber lieber unauffällig

Ada ist 8 Jahre alt und besucht die 3. Klasse einer Grundschule. Sie ist ein stilles, freundliches Mädchen, sozial gut eingebunden und bei ihren Klassenkameradinnen beliebt. Was niemand ahnt: Ada ist hochbegabt. Da ihr Bruder auch hochbegabt ist, haben die Eltern sie ebenfalls vor zwei Jahren testen lassen. Die Eltern haben es aber nicht an die große Glocke hängen wollen, da sie bereits bei dem älteren Bruder unter Stigmatisierungen litten.

Schon früh konnte sie lesen, hatte ein ausgeprägtes Sprachgefühl und durchdringt komplexe Zusammenhänge mit erstaunlicher Leichtigkeit. Doch in der Schule zeigt sie davon kaum etwas. In Tests macht sie absichtlich Fehler, bei Aufgaben gibt sie sich zurückhaltend. Sie möchte auf keinen Fall auffallen und schreibt Noten im Mittelfeld, vergleichbar mit denen ihrer Freundinnen.

Ada hat früh gelernt, dass zu viel Können Ausgrenzung bedeuten kann. Gute Noten und ein schnelles Verstehen unterscheiden sie von anderen Mädchen. Um dazuzugehören, inszeniert sie sich also als „ganz normal“.

Einschätzung

Was Ada leistet, ist enorm. Denn dafür muss sie genau beobachten, wie viel sie zeigen darf, ohne Neid oder Ablehnung zu riskieren. Dahinter steckt eine ständige Anspannung und Anpassungsleistung. Innerlich fühlt sie sich oft einsam, weil sie niemandem zeigen kann, wer sie wirklich ist.

9 Tipps gegen Underachievement bei Hochbegabten in der Schule

Diese vier Fallbeispiele zeigen, wie unterschiedlich sich Underachievement in der Schule zeigen kann. Dazu gibt es viele Ursachen, die in den besonderen Eigenschaften von Hochbegabung begründet liegen. Hier folgen nun meine 9 Tipps gegen Underachievement bei Hochbegabten in der Schule. Für jedes Kind können andere Maßnahmen hilfreich sein, die Empfehlungen sind nicht allgemeingültig.

Tipp 1: Klärung, ob eine Hochbegabung oder besondere Begabung vorliegt

Wenn der Verdacht besteht, dass das Kind besonders begabt ist, sollte dies geklärt werden. Vor allem eine frühe Begabungsdiagnostik zu Beginn der Grundschule kann hilfreich sein, um Förderungen in Anspruch zu nehmen. In einem Gutachten erhalten Eltern Empfehlungen, die für die Schule hilfreich sein können. Hat die Schule ein offenes Ohr, können entsprechende Förder-Maßnahmen eingeleitet werden.

Tipp 2: Außerschulische Förderung unter Gleichgesinnten

Oft beschränkt sich das Underachievement auf den schulischen Bereich. Das Kind fühlt sich ausgegrenzt und fehl am Platz mit negativen Auswirkungen auf sein Selbstwertgefühl. Hier kann man im Freizeitbereich gegensteuern. Darf es unter Seinesgleichen bzw. Gleichgesinnten sein, lebt es auf. Gemeinsame Interessen und eine gemeinsame Kommunikationsebene können durch eine Mitgliedschaft im Hochbegabtenverein Mensa oder in Ortsgruppen der DGhK erreicht werden. Das kann helfen, den Schulalltag leichter auszuhalten.

Tipp 3: Sinnhaftigkeit des Lernstoffs in der Schule klären

Hochbegabte können den Unterricht verweigern, wenn sie den Sinn des Unterrichtsstoffs aber auch der Lehrmethoden für sich nicht erkennen. Lehrkräfte können zur Klärung beitragen, indem sie Schülern Raum geben, um selbst den Sinn zu entdecken. Der Sinn kann für jeden Schüler anders sein. Was dabei aber passiert ist zum einen eine Wertschätzung der unterschiedlichen Persönlichkeiten. Zudem gelingt der Metablick auf die Unterrichtsinhalte, was für Lehrende und Lernende gleichermaßen wertvoll ist.

Der Bildungsinfluencer Bob Blume widmet sich diesem Thema in seinem Buch „Warum noch lernen?“ Lies hier meine Buchbesprechung dazu.

Tipp 4: Klassensprung, Drehtür oder Enrichment

Möglicherweise hilft es den Kindern, in manchen Fächern nach dem Drehtürmodell den Unterricht in einer höheren Klasse besuchen zu dürfen. Auch Angebote der digitalen Drehtür können eine Bereicherung für diese Kinder sein, die sie im Rahmen eines Enrichments im Unterricht nutzen können. Bei einem Klassensprung sollten Eltern und Schule die sozial-emotionale Entwicklung sowie das kognitive Anforderungsniveau individuell für das Kind bewerten.

Bist du auf der Suche nach zuverlässigen Rechtstexten für deine Webpräsenzen?

Sei immer Up to Date bist du mit dem Update-Service der IT-Recht-Kanzlei. Erfahrungsgemäß ändern sich ca. 2x im Jahr rechtliche Daten. Ich empfehle die Kanzlei seit 2021 meinen Werbeagentur-Kunden - inkl. anwaltlicher Haftung.

Jetzt rechtlich absichern.(Werbung aufgrund persönlicher Erfahrungen)

Tipp 5: Selbstlern-Möglichkeiten im Unterricht gewähren

Statt dem Unterricht und Wiederholungen im Klassensystem zu folgen, könnten diese Kinder eine Auszeit erhalten. In dieser könnten sie ihrem Spezialinteresse nachgehen oder selbstgewählte Selbstlern-Möglichkeiten zur Vertiefung des Lernstoffs nutzen. Verweigert ein hochbegabtes Kind beispielsweise einfache Aufgaben, ist es oft trotzdem in der Lage, komplizierte Aufgaben zu lösen. Hier lade ich Lehrkräfte dazu ein, Vertrauen zu haben und den Satz: „Beweise erst einmal in den einfachen Aufgaben, dass du das kannst“ mutig loszulassen.

Tipp 6: Expertenwissen für die Klasse nutzen

Manche Kinder und Jugendliche haben Freude daran, ihr Wissen zu teilen. Meist haben sie ein Spezialinteresse, welches sie begeistert. Das Kind erhält eine Menge Wertschätzung und Selbstbewusstsein, wenn es beispielsweise vor anderen Schülern ein Referat darüber halten darf. Auch die Möglichkeit, eine eigene AG zu leiten ist eine schöne Möglichkeit, um die Selbstwirksamkeit dieser Kinder zu stärken und ein stärkeres Ansehen als Experte in der Klasse zu erlangen.

Tipp 7: Growth Mindset von Hochbegabten stärken

Während besonders begabte Kinder in der Grundschule den Schulstoff durch ihre schnelle Auffassungsgabe noch kompensieren können, kommt es spätestens in der Mittelstufe zu Problemen. Ihnen fehlen Strategien der Selbststeuerung und vielleicht auch Lernstrategien, um durch schwierige Phasen hindurchzukommen. Sie beginnen zu resignieren, die Lehrkraft hört immer öfter: „Ich kann das nicht“. Die Stärkung des Growth Mindset sollte jetzt an erster Stelle stehen. Mehr zum Growth Mindset liest du in diesem Artikel.

Tipp 8: Wenn nichts mehr geht, hilft möglicherweise ein Schulwechsel

Wenn die Situation festgefahren ist und sich nichts mehr bewegt, hilft nur noch ein Schulwechsel, zum Beispiel auf eine Schule mit einer speziellen Hochbegabtenförderung. Hier ist darauf zu achten, dass es keine Schule für Hochleister ist, sondern eine Schule, die sich auch Underchievern annimmt und diese fördert. Schulen mit selbstgesteuerten Lernkonzepten kommen Hochbegabten ebenfalls entgegen. Am meisten Erfolg hat dies, wenn die Kinder möglichst früh mit diesen Konzepten in Berührung kommen, damit sie diese von Grund auf erlernen können.

Tipp 9: Professionelle Hilfe annehmen und zusammenarbeiten

Ist das Underachievement derart fortgeschritten, dass dem Kind scheinbar niemand mehr helfen kann, braucht es professionelle Hilfe. Psychologen, die sich mit Hochbegabung und Underachievement auskennen, können das Kind begleiten und unterstützen. Die Zusammenarbeit mit der Schule bliebt jedoch essenziell. Die KARG-Stiftung bietet in Zusammenarbeit mit Schule hilfreiche Ansätze. Vor allem braucht es die Einbeziehung aller Beteiligten: Eltern, Schule und betroffene Schüler. Nur so sind individuelle und erfolgsversprechende Lösungen möglich. Lies hier weiterführende Informationen zu den Ursachen von Underachievement in diesem Artikel.

Underachievement hat viele Gesichter

Während Underachievement als Minderleistung übersetzt wird, so ist es doch meist ein rein schulisches Phänomen. Minderleistung ist die Diskrepanz zwischen dem Potenzial, was jemand wirklich leisten könnte und dem Ergebnis, was er tatsächlich leistet. Felix Paturi fand in seinem Buch „Denken unerwünscht“ eine passendere Definition: „Die Resignation des Genies“.

Genau das haben wir aus den vier Fallbeispielen herausziehen können. Erfolgt zunächst die Freude über den Schulbesuch und den Glauben, dass man hier endlich etwas richtiges lernt, so erfolgt doch schnell die Konfrontation mit der Realität. Viele Übungen, Wiederholungen, hohe Ansprüche an sich selbst, die Angst, nicht dazu zu gehören, Langeweile, Perfektionismus und vieles mehr sind die Nährböden für das Underachievement.

Hochbegabung und Underachievement in der Lehramtsausbildung

Das Schlimmste ist, dass Lehrkräfte dieses Phänomen oft fehldeuten und es selten in Verbindung mit einer Hochbegabung bringen. Wie sollten sie auch, denn Hochbegabung und Underachievement sind selten Teil der Lehramtsausbildung. Nur wenige Lehrkräfte bilden sich hierzu weiter. Dem stehen oft eigene Glaubenssätze und Mythen wie: „Hochbegabte haben es leicht in der Schule“ oder „Hochbegabte sind immer Hochleister“ im Weg. Daher sehen sie die Notwendigkeit nicht oder die Förderung von Hochbegabten wird als Luxusproblem abgetan.

Ich hoffe daher, dass ich mit meinen 9 Tipps gegen Underachievement bei Hochbegabten in der Schule Impulse setzen kann. Wenn auch viele hochbegabte Kinder scheinbar problemlos durch die Schule gleiten, gibt es dennoch den kleinen Teil von überdurchschnittlich Begabten und hochbegabten Kindern, die in einem Underachievement feststecken. In einer Stadt mit 280.000 Einwohnern betrifft dies ca. 600 Schülerinnen und Schüler. Ich denke, daraus wird deutlich, wie groß die Not für diese Kinder ist und welches Potenzial hier verloren geht.

Aus diesem Grund biete ich für Lehrkräfte und Schulen Workshops - aber auch Lesungen an. Melde dich gerne bei mir, wenn dies interessant für dich ist.

Weiterbildung für Lehrkräfte - Workshops in Schulen mit Susanne Burzel:

Underachievement bei Hochbegabung erkennen und wirksam begegnen

Wie erkennst du Underachievement rechtzeitig? Welche Ursachen stecken dahinter? Und vor allem: Was kannst du als Lehrkraft konkret tun, um betroffene Schülerinnen und Schüler zu fördern und zu begleiten?

Das Angebot ist akkreditiert in der Lehrkräfte-Akademie Hessen.